Von Claudia Werning

_________________________________________________

Sie ist eine mörderische Schwester.

Und angesichts des mächtigen Beils und des glänzenden Messers sollte man sich besser nicht mit ihr anlegen!

Indes – „Mörderische Schwestern“ ist nur der Name einer Gruppe von Krimi-Autorinnen und Beil und Messer nur (schwer)gewichtige Trophäen, die Frauke Buchholz bereits für ihr Krimidebut einheimsen konnte. Und überhaupt gibt es ja auch gar keinen Grund, sich mit der sympathischen Autorin anzulegen – so viel und gerne wie sie lacht.

Wir sitzen bei Aachener Printen – allein die schon sind eine Reise wert – in der ehemaligen Dienstbotenwohnung einer Gründerzeitvilla, die seit ein paar Jahren das Zuhause der Schriftstellerin ist. Auch Monate nach der Preisverleihung, mit der sie nie gerechnet hätte, zeigt sich die 62jährige immer noch tief berührt und überwältigt. „Irgendwie spooky“, gesteht sie. Und muss immer noch schmunzeln über die Äußerung, dass man diesen Stoff und diese Sprache einer „zarten Blondine“ wie ihr gar nicht zugetraut hätte.

Tatsächlich sind weder das Thema der verschwundenen und ermordeten Mädchen und Frauen entlang des kanadischen Highways noch die teils heftige Sprache etwas für zartbesaitete Gemüter. Entsprechend hat Frauke Buchholz, die als Lehrerin an einem Gymnasium arbeitet, mitunter auch Mühe, Fünftklässler davon abzuhalten, diesen Krimi zu lesen. Lehrerin und Schriftstellerin – eine Kombination, die nicht unbedingt aufgeht.

Um zu verstehen, warum sich die hochgewachsene Frau ausgerechnet dieses Sujets angenommen hat, muss man weiter ausholen. Back to the roots sozusagen.

Aufgewachsen in einem wie sie selbst sagt bildungsfernen Haushalt erlag sie trotzdem schon als Kind der Faszination bedruckter Blätter. Konnte es etwas Schöneres geben, als in dicken Büchern zu versinken, weil die Freizeitmöglichkeiten in dem kleinen Dorf rar gesät waren und man als Außenseiter abgestempelt wurde, weil man täglich mit dem Bus in den nächsten Ort pendelte, um die höhere Schule zu besuchen?

Früh entwickelte sie ein Faible für Abenteuergeschichten. Vor allem die Romane von Liselotte Welskopf-Henrich hatten es ihr angetan.

Liselotte wer? Asche auf mein Haupt: der Name sagt mir rein gar nichts. Dabei gehören die Werke der DDR-Schriftstellerin wie „Die Söhne der großen Bärin“ zu den Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur – zumindest im Osten.

Jedenfalls hatte die Historikerin, die sich beruflich mit dem antiken Griechenland und privat mit den nordamerikanischen Prairie-Indianern beschäftigte, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Werdegang von Frauke Buchholz – stattete Liselotte Welskopf-Henrich das junge Mädchen doch mit wertvollem Hintergrundwissen aus, nachdem dieses in einem Brief aus ihrer Bewunderung für die Schriftstellerin keinen Hehl gemacht hatte.

Auweia, da ist es auch schon – das vermeintlich politisch nicht korrekte Wort „Indianer“. Wirklich nicht mehr zulässig? Wir kommen später noch darauf zurück…

So verwundert es eigentlich nicht, dass es die abenteuerlustige Abiturientin nach der Schule nicht mehr lange in Deutschland hielt. Den Wunsch der Eltern, Ärztin zu werden, hatte sie nach einem mehrwöchigen Praktikum im Krankenhaus schnell ad acta gelegt und stattdessen Englisch und Französisch studiert. „Sprachen sind das Tor zur Welt“, begründet sie ihre Entscheidung. Ein Stipendium nach Cambridge schlug die Studentin aus und tauschte es leichten Herzens gegen ein Arbeitsstipendium in Kanada ein: „Weil ich das Land exotischer und wilder fand.“

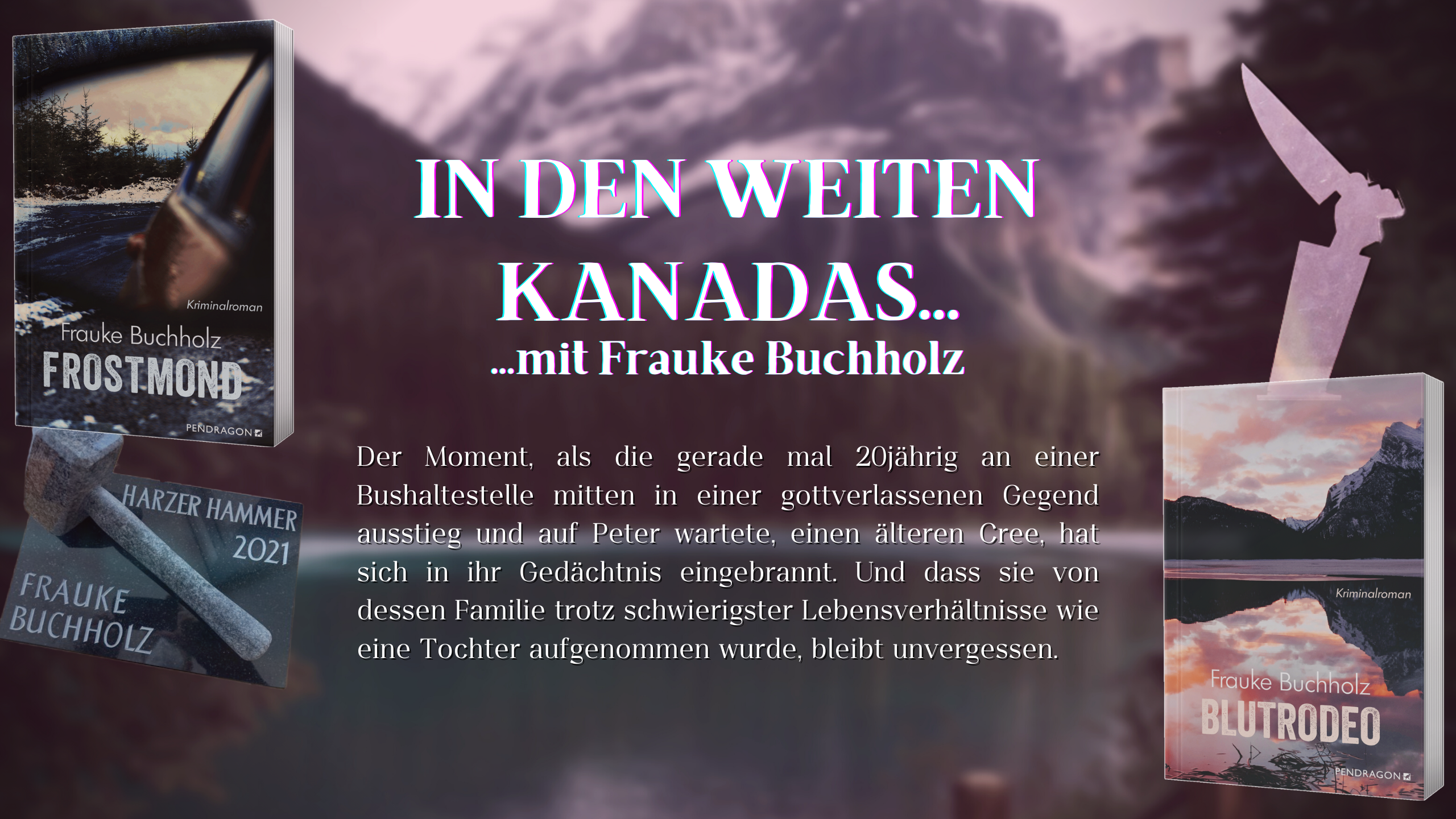

Als Kellnerin in einem Restaurant in Edmonton hatte sie allerdings nicht das nötige Geschick, wie sie lachend zugibt. Und überhaupt wollte sie eigentlich viel lieber in ein Indianerreservat. Der Moment, als die gerade mal 20jährig an einer Bushaltestelle mitten in einer gottverlassenen Gegend ausstieg und auf Peter wartete, einen älteren Cree, hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Und dass sie von dessen Familie trotz schwierigster Lebensverhältnisse wie eine Tochter aufgenommen wurde, bleibt unvergessen.

Ich bekomme auf der Stelle Fernweh, wenn Frauke Buchholz von den traumhaften Landschaften, der großen Einsamkeit, der endlosen Weite und Freiheit schwärmt. Das starke Gefühl der Zusammengehörigkeit, diese spirituelle Beziehung der Cree zu dem Land und ihre enge Naturverbundenheit hat sie tief beeindruckt. Genauso wie die Vorstellung, dass alles miteinander verbunden und belebt ist. Die Suche nach Antworten auf die existenziellen Fragen des Lebens wird sie von da an nicht mehr loslassen…

Am liebsten wäre Frauke Buchholz, die damals eine Art Volontariat an der Reservatschule absolvierte, gleich dageblieben.

Wie gut für uns Leser, dass es Schwierigkeiten mit einer Aufenthaltsgenehmigung gab – „Frostmond“ und „Blutrodeo“ wären sonst vermutlich nicht geschrieben worden.

Aber es sollten noch Jahrzehnte vergehen, ehe sich Frauke Buchholz an den ersten Krimi wagte. Zurück in Deutschland promovierte sie; eher „aus Verlegenheit“ und über ein Thema, für das erst einmal Grundlagenforschung betrieben werden musste: zeitgenössische indianische Literatur. Zu einer Zeit, als das Internet noch Zukunftsmusik war, recherchierte sie dazu in einem Archiv im dänischen Aarhus und bereiste Mitte der 80er Jahre zahlreiche Reservate in Kanada und Nordamerika. Es gibt kaum einen Stamm, den sie nicht besuchte, seien es die Blackfeet in Montana, die Lakota in Pine Ridge/South Dakota oder die Navajo und Hopi in Arizona. Gelernt hat sie diese Sprachen übrigens nie – zu schwierig seien Aussprache und Grammatik.

Erst als ihre Kinder aus dem Haus waren, fasste die 62jährige den Entschluss, selbst einmal mit Worten zu experimentieren. Erste Kurzgeschichten entstanden, auch in der Schreibwerkstatt des Schriftstellers Willi Achten – eine gute Schule, wie sie heute findet. Irgendwann war dann der Wunsch da, einen Krimi zu verfassen. Bietet dieses Genre nach Auffassung der Autorin doch die Möglichkeit, intelligente Plots und Spannung einzubauen, mit Klischees zu spielen und die Schatten und dunklen Seiten in uns auszuloten.

Auf der Suche nach einem noch nicht so abgedroschenen Schauplatz stieß sie schnell auf die schillernde Metropole Montreal. Auch dass es um eine ermordete Stadtindianerin gehen sollte, stand bald fest. Frauke Buchholz hatte bereits vier, fünf Kapitel ohne festen Plan geschrieben, als sie etwas vom Highway 16 erfuhr, jener 725 Kilometer langen „Straße der Tränen“, entlang derer in den vergangenen Jahrzehnten vor allem indigene Frauen Opfer von Gewalttaten wurden. Der Stoff war also gefunden. Aber wie sollte sie Realität und Fiktion verbinden? Das Schreiben geriet zu einem einzigen Auf und Ab, das Manuskript verschwand in der Schublade und wurde wieder herausgeholt – immer mit der Furcht im Nacken, jemand anderes könnte ihr mit diesem Thema zuvorkommen. Dass der Krimi dann ausgerechnet zu dem Zeitpunkt fertig wurde, als eine entsetzte Öffentlichkeit etwas über verscharrte Kinderleichen erfuhr, die zu Hunderten in der Nähe ehemaliger katholischer Internate für indigene Mädchen und Jungen in Kanada gefunden worden waren, war reiner Zufall.

Wirklich reiner Zufall?

Frauke Buchholz, die in ihrer Freizeit gerne meditiert und Tai Chi macht, hat wie ihr ermittelnder Profiler Ted Garner eine Affinität zu Schopenhauer. Und der hat behauptet, dass es keine Zufälle gebe und jede Begegnung eine Verabredung mit der Welt sei. So oder so – der Krimi gewann zusätzlich an Aktualität. Genauso wie jetzt „Blutrodeo“, in dem es unter anderem um den Ölsandabbau geht. Ein äußerst umstrittenes Thema angesichts knapper werdender Ressourcen und auch vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs.

Und was ist nun mit dem Wort „Indianer“? Frauke Buchholz ist etwas ratlos. Sie findet das Wort genauso neutral wie ich, zumal sich ihre Freunde in den Reservaten selbst als „Indians“ bezeichnet hätten. „Warum nennt man die einzelnen Stämme nicht einfach bei ihrem Namen?“, schlägt sie vor. Denn den Indianer schlechthin gebe es nicht, zu unterschiedlich seien Sprache und Kultur. „Indigen“ lasse sich auch nur schlecht zuordnen, bedeute es doch nichts anderes als „eingeboren“. Aber macht es „First Nations“ oder „Native Americans“ wirklich besser? Frauke Buchholz bezweifelt das. Hier werde mit einer Scheindiskussion ein Nebenschauplatz eröffnet: „Die Sprache wird kritisch verändert, die Realität verändert sich nicht.“

Und die ist nach wie vor trostlos. Immer noch lebe ein Großteil der First Nations in den Reservaten in Armut. In Bretterbuden oder Fertighäusern, die für das Leben von Großfamilien nicht ausgelegt seien. Die Schulen seien schlecht, es fehle an Arbeitsplätzen und Perspektiven, und auch die Lebenserwartung liege drastisch unter dem Schnitt der restlichen Bevölkerung. Wer in die Stadt ziehe, sei selten besser dran und verliere dazu den Kontakt zu den Wurzeln. Reservate aufzulösen, sei keine Alternative. „Dann verschwindet die Kultur unwiederbringlich“, ist sich Frauke Buchholz sicher. Es gelte vielmehr, die Reservate zu entwickeln und die nötige Infrastruktur zu schaffen, um den First Nations ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Was die Zukunft anbelangt, ist die 62jährige allerdings wenig optimistisch und befürchtet im Gegenteil einen industriellen Genozid, weil sich nicht unerhebliche Bodenschätze auf dem Grund und Boden der Reservate befänden.

Wesentlich zuversichtlicher sieht die reiselustige Autorin dagegen ihre persönlichen Aussichten als Schriftstellerin: Auf ihrem PC ermittelt Ted Garner schon wieder in den Weiten Kanadas. Und auch einen weiteren Krimi an einem ganz anderen Schauplatz hat Frauke Buchholz bereits im Hinterkopf. Und dann wären da noch die Kurzgeschichten, an denen sie keineswegs die Lust verloren hat. Denn eines ist sich die Frau, die auch den Beruf der Schauspielerin reizvoll gefunden hätte, ganz sicher: „Ich bin jetzt das, was ich immer wollte.“

Kann es ein schöneres Schlusswort geben?

Pendragon

Letzte Artikel von Pendragon (Alle anzeigen)

- Interview mit Pulitzer-Preisträger Nathan Thrall - 15. Mai 2024

- LEUCHTTÜRME – Zu Besuch bei Büchers Best - 16. Januar 2024

- Wie die Katze ins Haus kam - 11. Dezember 2023